Hommes et femmes en aïkido: vers une parité naturelle ?

Quels sont les freins à l’engagement féminin où à la fidélisation des femmes en aïkido ?

Les femmes se sentent souvent timides dans la place qu’elles pourraient occuper au sein de la pratique sans pourtant la prendre. C’est un effet culturel (issu d’une société anciennement patriarcale) mais également un effet de conséquence de ce que génère mécaniquement la pratique à main nues sur le tatami.

Je tiens ici à observer avec objectivité ce qu’il se passe en réalité, non pour dénoncer ou juger qui que ce soit, mais pour comprendre les effets psychologiques de ce qui est vécu par tous sans que cela soit suffisamment exprimé ou exploré. Je ne ferai pas non plus de raccourci réducteur, il est évident qu’il y a de la force et de la sensibilité émotionnelle chez tout le monde, homme et femme, mais je parlerai ici des tendances naturelles de chaque sexe, ses points forts, pour mieux les unir dans une complémentarité que je souhaite prospère – car il n’est pas question de vouloir changer les tendances fondamentales propres à chacun. Pour cela il est nécessaire de conscientiser tous les tenants et les aboutissants.

Bien souvent, la femme est moins musclée que l’homme, et elle est aussi plus facilement émotive. Or, il est vraiment nécessaire de reconnaître que dans la pratique à main nues et malgré la dynamique de détente intelligente qu’est censé incarner Uke et malgré son honnêteté et sa bonne volonté à incarner cette souplesse de pratique (ce qui est heureusement la tendance générale), par la force des choses il en ressort tout de même souvent que celui qui est plus musclé se sentira un peu plus à l’aise dans l’expression de sa technique. En taïjutsu…

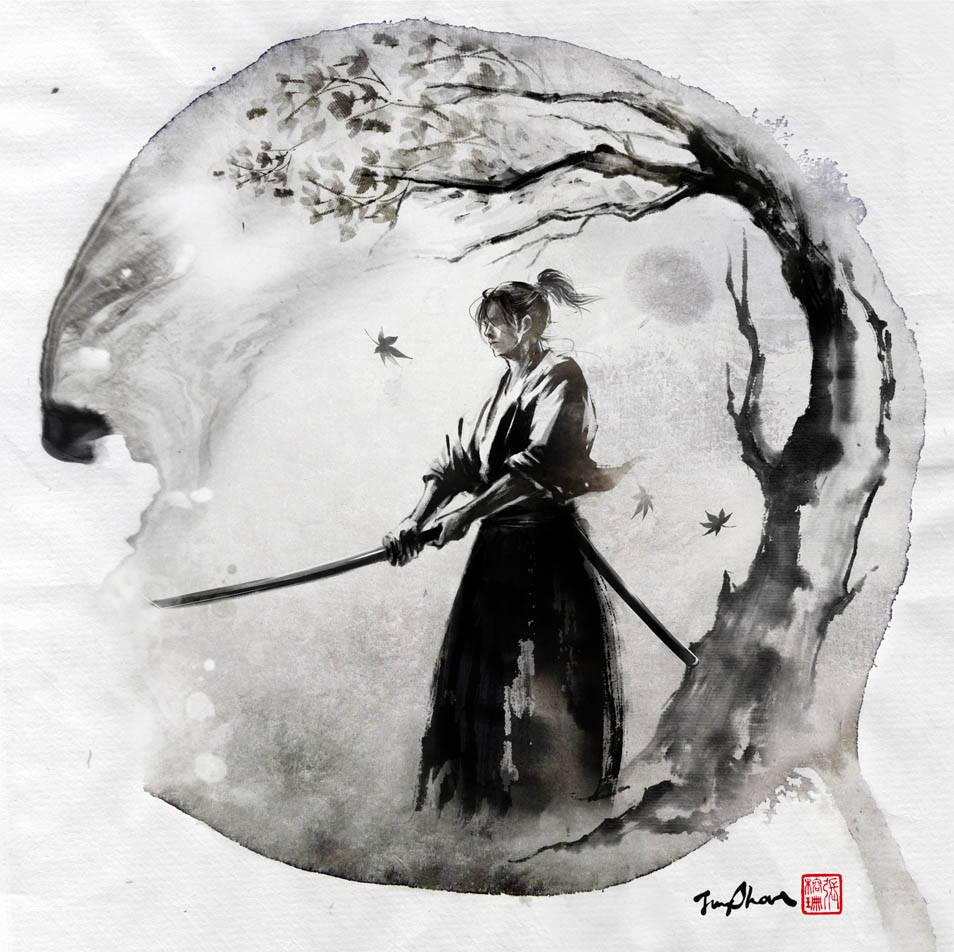

Je tiens ici à rappeler à quel point cette différence (qui est parfois cruelle pour certaines) s’annule totalement dans la pratique aux armes, le bukiwaza. Il n’est plus alors question que de technique, de rapidité, de conscience, de distance, de précision. C’est une aubaine pour les femmes ! En effet si elles développent leur précision technique, elles ont alors tout lieu de s’exprimer avec un jo ou un bokken, pleinement, et l’homme en face change alors de regard vis à vie de celle qu’il a en face de lui. Je ne parle pas au hasard… Je pratique depuis maintenant 14 ans, et dans mon courant d’aïkido qui est d’influence Iwama, nous pratiquons 50% du temps en Bukiwaza et 50% en taïjutsu. Par leur richesse technique (le programme Iwama est ici chargé) les armes sont facilement mon terrain de prédilection, et je sens que les gens me connaissent mieux lorsqu’ils ont échangé avec moi au bokken ou au jo, car j’ai toujours l’impression d’avoir l’occasion de « me présenter » lorsque je pratique les armes, alors que la qualité de ma pratique à main nues se retrouve bien souvent biaisée par la différence de corpulence qui existe si souvent.

Je tiens donc à exprimer ici à quel point la pratique aux armes régule les rapports – et c’est aussi évidemment valable pour un couple de pratiquant homme-homme ou femme-femme avec une différence d’âge ou de corpulence – et à quel point elle est une porte ouverte pour les femmes, leur pleine expression dans la pratique et le regard que le commun peut leur porter. La femme a alors plus d’outils pour prendre confiance en elle, ce qui l’aide à être plus à l’aise émotionnellement parlant, même si elle est entourée de pratiquants qui lui cachent la lumière du jour, ce qui arrive, et qui peut faire peur même en l’absence d’échange direct de pratique. La question de confiance est en effet centrale et très utile pour la promotion de l’aïkido auprès de nouvelles pratiquantes.

La motivation est un point majeur et délicat à considérer en ce sens que les choix se font intérieurement et parfois sans qu’on s’y attende. J’ai eu l’occasion de constater le départ d’un homme qui avait quitté le dojo définitivement parce qu’il avait juste saigné du nez, qu’il avait sali le tatami en coton, et qu’il en avait eu honte. Mon professeur Patrice Le Masson a appris cela une bonne décennie plus tard, et il en est tombé des nues. Le départ des pratiquants, homme ou femmes est bien souvent dû à une émotion qui parfois n’est pas conscientisée. Le pratiquant trouvera un prétexte pour expliquer rationnellement son départ, alors que la cause réelle est bien souvent plus profonde et touche ses points sensibles. En effet la pratique met face à soi-même et tout le monde n’est pas prêt à vivre cela. Tous les professeurs ne sont pas obligatoirement formés pour prévenir ou expliquer ces fragilités internes que chaque pratiquant touche pourtant au quotidien dans sa pratique. Les complexes physiques ressurgissent, le manque de charisme, la timidité, la relation avec de nouveaux pratiquants… La pratique fait constamment sortir de sa zone de confort et nous indique constamment nos points faibles. Il faut s’accrocher… Et c’est justement ce qui développe au fil du temps cette confiance en soi, lorsque nous nous rendons capables de dépasser nos complexes, nos différences de courant de pratique, nos peurs, nos handicaps, et tout ce qui freine la pleine expression de notre individualité.

Pour ce faire, il est donc nécessaire d’explorer, d’étudier, de conscientiser et de digérer les dynamiques psychologiques qu’induisent la pratique, toutes disciplines confondues. L’aïkido est une école de la vie. Mais bien souvent le pratiquant ne se rend compte de cela qu’après quelques années de pratique. Le sens de ce que signifie la dynamique appelée Budô n’est pas souvent ce qui attire le nouveau pratiquant, mais lorsqu’on considère un pratiquant en fin de carrière, c’est bien souvent la profondeur de cette « Voie » qui lui a permis de continuer toute sa vie. Ceux qui quittent la pratique, à mon sens, sont ceux qui s’attendent à trouver en l’aïkido une pratique mécanique pour perdre du poids ou pour « faire une activité » et qui ne comprennent pas assez rapidement la richesse et la complexité de l’aïkido qui existe avant tout sur le plan humain. C’est de la psychologie pratique appliquée, c’est un art de charisme et de regard sur soi et sur le monde. C’est une recherche permanente et infinie. Comment faire entrevoir cette richesse ? C’est ici à mon sens la question majeure, et il est certain que l’aspect « social » de la pratique, dans son aspect psychoémotionnel, atteint plus facilement la femme qui fait bien souvent pruve d’une facilité naturelle pour ce domaine, de par son sens de l’empathie et de sa sensibilité. C’est la raison pour laquelle le slogan « la confiance est en moi » est selon moi vraiment bien choisi. C’est ici à mon sens un thème majeur à développer : cette dimension humaine : « au travers de ce que me révèle la pratique, qui suis-je, et qui est-ce que je veux devenir ? ».

Isadora Pointet, mai 2025

Répondre

Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !